MB-Bundesvorsitzende: „Thema Tod enttabuisieren“

Wie Dr. Susanne Johna zur Palliativmedizin steht und wo es aus ihrer Sicht noch hakt.

DAS AKTUELLE INTERVIEW

![]()

Haben Sie als Mensch und Ärztin eigene positive oder negative Erfahrungen mit der Palliativversorgung?

Haben Sie als Mensch und Ärztin eigene positive oder negative Erfahrungen mit der Palliativversorgung?

Dr. Susanne Johna: In meinem Krankenhaus gibt es eine kleine Palliativstation. Ich bin davon überzeugt, dass es diese Tatsache leichter macht, gerade im Bereich der Intensivmedizin konsequent die Frage zu stellen, ob für den individuellen Patienten noch ein realistisches Therapieziel akutmedizinisch zu erreichen ist. Für die Patienten und Angehörige ist es natürlich weniger belastend, wenn ein längerer Transport zur palliativmedizinischen Versorgung nicht erforderlich ist. Nicht jeder wünscht sich eine solche Versorgung zu Hause.

![]() Was bewegt Sie persönlich, Gesundheitspolitik zu machen?

Was bewegt Sie persönlich, Gesundheitspolitik zu machen?

Johna: Mir ist es wichtig, die Rahmenbedingungen unseres ärztlichen Berufs zu verbessern. Dazu gehören gute Tarifverträge und familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Wir müssen immer wieder daran erinnern, dass im Zentrum der medizinischen Versorgung die Arzt-Patienten-Beziehung steht und nicht etwa kommerzielle Interessen.

![]() Gibt es für Sie in der Gesundheitspolitik eine Agenda zur Palliativversorgung? Was würden Sie für die bessere Versorgung am Lebensende gerne ändern, wenn Sie es könnten?

Gibt es für Sie in der Gesundheitspolitik eine Agenda zur Palliativversorgung? Was würden Sie für die bessere Versorgung am Lebensende gerne ändern, wenn Sie es könnten?

Johna: Zunächst ist es einmal erfreulich, dass in den letzten Jahren ein Ausbau der Palliativmedizin stattgefunden hat. Sie ist ein etablierter Teil der Patientenversorgung. Gleichzeitig kann die häusliche Versorgung nicht immer so zeitnah angeboten werden, wie es sinnvoll wäre. Die wichtige Arbeit im Team wird oft nur durch zusätzliches ehrenamtliches Engagement möglich. Hier gilt es, Finanzierungen sicherzustellen und spezielle Qualifikationen zu fördern.

![]() Kannten Sie die Karikaturenausstellung (siehe unten) schon vorher? Welches Bild ist nachhaltig in Ihrem Kopf geblieben?

Kannten Sie die Karikaturenausstellung (siehe unten) schon vorher? Welches Bild ist nachhaltig in Ihrem Kopf geblieben?

Johna: Obwohl ich aus Hessen komme, hatte ich diese Ausstellung, die in einem Kooperationsprojekt mit dem Hessischen Sozialministerium entstanden ist, erstmals im Rahmen der Klausurtagung der Bundesärztekammer in Bad Hersfeld gesehen. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die gute Stimmung und vereinzelt lautes Lachen über Karikaturen, die vom Tod handeln.

![]() Was brauchen wir Ärztinnen und Ärzte als reine Sachinformation zur Palliativversorgung?

Was brauchen wir Ärztinnen und Ärzte als reine Sachinformation zur Palliativversorgung?

Johna: Die meisten Kolleginnen und Kollegen wissen heutzutage um die Bedeutung der Palliativmedizin. Manchmal geht es um konkrete organisatorische Fragen. Insofern sollten gerade Palliativnetze regional gut bekannt und niederschwellig erreichbar sein.

![]() Wie weit dürfen wir in der Öffentlichkeitsarbeit gehen, um diese Kernbotschaften zu transportieren?

Wie weit dürfen wir in der Öffentlichkeitsarbeit gehen, um diese Kernbotschaften zu transportieren?

Johna: Entscheidend ist es, das Thema Tod zu enttabuisieren. Der Tod gehört zum Leben dazu. Manch einer mag es anstößig finden, über den Tod Karikaturen zu machen, die Ausstellung ist sicherlich eine plakative Art von Öffentlichkeitsarbeit. Wenn aber erreicht wird, dass Menschen über den Tod und natürlich auch über das eigene Leben nachdenken, finde ich das sinnvoll.

![]() Es trifft jeden irgendwann; deshalb nun die Schlussfrage: Wie möchten Sie (eines Tages) gerne sterben?

Es trifft jeden irgendwann; deshalb nun die Schlussfrage: Wie möchten Sie (eines Tages) gerne sterben?

Johna: Zunächst würde ich mir wünschen, noch selbst Bilanz ziehen zu können, was ein klares Bewusstsein in dieser finalen Lebensphase voraussetzt. Natürlich wünsche auch ich, wie die meisten Menschen, meine nächsten Angehörigen nahe bei mir zu haben, der Ort selbst wäre mir nicht wichtig. Eine gute pflegerische Versorgung wird für meine Generation wohl leider keine Selbstverständlichkeit sein.

Mit Palliativtherapie bloß nicht zu früh beginnen?

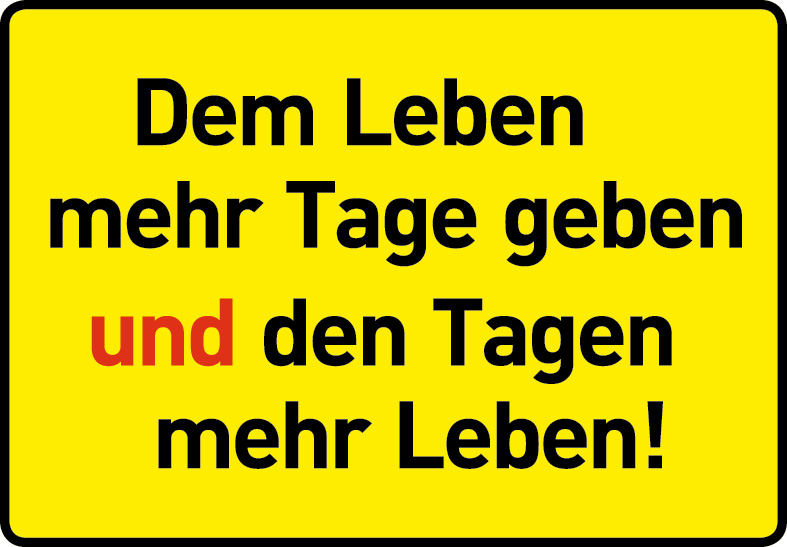

Angemessene, frühzeitige Palliativversorgung gibt dem Leben mehr Tage. Also: Rechtzeitig palliativ denken.

DER FAKTENCHECK

„Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre mir so viel erspart geblieben!“ Jeder, wirklich jeder, der hospizlich-palliativ begleitet oder versorgt, hat das nicht nur einmal gehört, sondern oft. Viel zu oft.

Ja, was hätte man wissen sollen? Ganz einfach. Palliativversorgung ist die eierlegende Wollmilchsau. Durch Hospizarbeit und Palliativversorgung können wir dazu beitragen, den Tagen mehr Leben zu geben, das ist wohl allgemein bekannt. Aber wenigen Menschen ist klar: Angemessene, frühzeitige Palliativversorgung gibt gleichzeitig dem Leben mehr Tage. Tatsächlich!

Ja, was hätte man wissen sollen? Ganz einfach. Palliativversorgung ist die eierlegende Wollmilchsau. Durch Hospizarbeit und Palliativversorgung können wir dazu beitragen, den Tagen mehr Leben zu geben, das ist wohl allgemein bekannt. Aber wenigen Menschen ist klar: Angemessene, frühzeitige Palliativversorgung gibt gleichzeitig dem Leben mehr Tage. Tatsächlich!

Bei vielen Krankheiten sorgt eine frühzeitige Integration von hospizlich-palliativem Denken und Handeln für eine deutliche Lebensverlängerung.

Wäre Palliative Care ein Medikament, wäre es wohl ein Blockbuster. So ist es eher ein Ladenhüter, der kurz vor Schluss, wenn es für alles fast zu spät ist, noch eben mal bemüht wird und mal drankommt. Helfen Sie mit, dass jeder weiß, was Not tut: „Rechtzeitig palliativ denken!“

Wäre Palliative Care ein Medikament, wäre es wohl ein Blockbuster. So ist es eher ein Ladenhüter, der kurz vor Schluss, wenn es für alles fast zu spät ist, noch eben mal bemüht wird und mal drankommt. Helfen Sie mit, dass jeder weiß, was Not tut: „Rechtzeitig palliativ denken!“

Ganz konkret:

- Jedes Blatt unterschreiben: Wenn man eine Vorlage selber ausdruckt oder kopiert, dann hat man meist einzelne Seiten. Dann muss immer auch auf jedem Blatt unterschrieben werden. Anders kann die Gültigkeit leicht angezweifelt werden.

- Bestimmtheit: Der Fall muss klar beschrieben werden: Zwingend muss heutzutage in einer Patientenverfügung stehen, wann sie gelten soll. Nur in Todesnähe? Oder auch bei einem schweren Hirnschaden? Oder jetzt und ohne Einschränkung sofort! Und die Verfügung ist natürlich nicht relevant, solange der Patient für sich entscheiden und dies selbst mitteilen kann.

- Zwei Ärzte als Gutachter für Zustand sind realitätsfern: Oft steht in Verfügungen, dass zwei (unabhängige, erfahrene, neurologische) (Fach-)Ärzte bestätigen sollen, dass ein Patient mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr wacher werden wird. Wo sollen wir zwei voneinander unabhängige erfahrene Neurologen in ein Pflegeheim im Bayrischen Wald oder in der Lausitz bekommen? Das ist unrealistisch. Es reicht, wenn der behandelnde Arzt den Zustand bestätigt.

- In Kontakt treten oder verstehen können? Oft heißt es, dass der Patient nicht in Kontakt treten kann. Eigentlich ist es doch so, dass es reicht, wenn er von den Menschen, die ihn versorgen, nicht mehr verstanden werden kann. Das ist ein großer Unterschied. Und Nicht-verstanden-Werden ist viel quälender, als wenn man nichts mehr mitbekommt und sich deshalb auch nicht um Kontaktaufnahme bemüht.

- Ausdauernde Hilfe bei der Nahrungsaufnahme: Das ist eine oft zu lesende Formulierung. Aber: Eine „ausdauernde Hilfe“ wird schnell übergriffig und unangenehm für den Patienten. Es reicht doch völlig aus, wenn man hier schreibt „auf natürliche Weise nicht mehr essen und trinken kann“.

- Gültigkeit der Verfügung jetzt: Es ist immer häufiger – gerade bei hochaltrigen, vielfach kranken Menschen – zu Hause und im Pflegeheim der Fall, dass die Verfügung einfach JETZT gelten soll! Nicht erst unter bestimmten Umständen. Aber in vorgefertigten Angeboten gibt es diese Auswahlmöglichkeit nur sehr selten.

- Keine Klinikeinweisung mehr: Keine Klinikaufnahme, auch wenn man dann dort stirbt, wo man ist. Am Lebensende ist das oft ein großer Wunsch der Patienten. Aber in den meisten Patientenverfügungen ist diese konkrete Angabe nicht vorgesehen.

- Lebenserhaltung oder Leidenslinderung: Bei den konkret auszuwählenden Behandlungen steht oft die Formulierung, sie seien „erwünscht, wenn es für die Leidenslinderung nötig ist!“ Aber Infusionen, Antibiotika, Bluttransfusionen, Dialyse usw. brauchen wir zwar zur Lebensverlängerung, aber extrem selten zur Leidenslinderung. Sie können für die Leidenslinderung durch rein palliative Maßnahmen ersetzt werden.

- Umgang mit Herzschrittmacher, Defibrillator: Ein Herzschrittmacher wird selten erwähnt, ein eingebauter Defibrillator noch seltener. Beides darf und muss deaktiviert werden, wenn der Patient keine Lebensverlängerung mehr wünscht. Schrittmacher können ein Sterben verlängern. Defis können beim Sterben durch wiederholtes Schocken beim Kammerflimmern für den Patienten und besonders die Angehörigen sehr, sehr unangenehm werden.

- Beatmung, Sauerstoff: Sauerstoff lindert fast niemals Atemnot. Eine nasale Sauerstoffgabe kann aber sehr stören und auch ein Sterben verlängern. Eine Beatmung, die nicht mehr gewünscht wird, darf nicht fortgesetzt werden.

- Aufbewahrungsort: Sinnvoll sind einfache, beglaubigte Kopien, die behandelnde Ärzte, der Pflegedienst oder das Pflegeheim ausgehändigt bekommen oder sich einscannen. Das Original sollten Sie nicht aus der Hand geben!

- Gültigkeit ohne Beurkundung: Nur das Original ist gültig. Eine Beglaubigung der Patientenverfügung durchs Ortsgericht oder eine Beurkundung durch einen Notar ist nicht nötig.

- Entscheidungsfähigkeit: Eine Bestätigung der Entscheidungsfähigkeit kann bei zunehmender kognitiver Beeinträchtigung sehr sinnvoll sein.